안녕하세요. 법무법인 세종의 하태헌, 이정은 변호사입니다. 이번호에서는 이른바 CSO를 통한 리베이트 규제를 위해 개정된 약사법 및 의료기기법 관련 규정에 대해 소개드리려고 합니다.

의료 리베이트에 대해 「의료법」, 「약사법」, 「의료기기법」 등은 리베이트 수수자는 물론 제공자도 처벌하는 ‘쌍벌제’(2010. 11. 28. 시행)를 적용하고 있고, 「약사법」 제47조의2 및 「의료기기법」 제13조의2는 의약품공급자, 의료기기 판매업자 등이 의료인 등에게 제공한 경제적 이익 등에 대한 지출보고서를 작성하여 5년간 보관하도록 정하고 있었습니다. 그런데 의약품공급자, 의료기기 판매업자 등이 이와 같은 규제 및 지출보고서 작성 및 보관 의무를 회피하기 위하여 의약품 영업대행사(CSO)를 악용하고 있다는 문제가 제기되자, CSO도 규제대상에 포함되어야 한다는 의견이 제시되었습니다.

■ CSO(Contract Sales Organization)란

CSO란 ‘Contract Sales Organization’의 줄임말로, 제약사 및 의료기기 제조사 등의 전문적 영업마케팅을 컨설팅하는 대행업체를 의미합니다. 쉽게 말하면 제약회사나 의료기기회사는 이러한 영업대행사(CSO)와 전략적 파트너십을 체결하고, 일정한 수수료만 부담하면서 의약품 및 의료기기 판매를 위탁하는 것입니다.

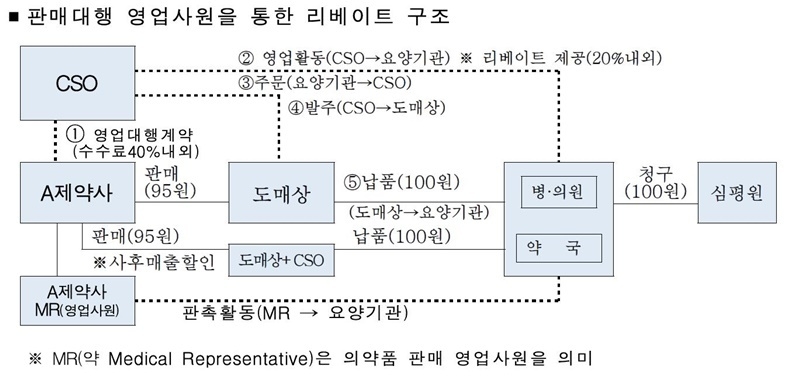

그런데 국민권익위원회의 ‘의료분야 리베이트 관행 개선방안’(의안번호 제2018-53호)에 따르면, 제약사가 의약품 영업대행사(CSO)에 지급하는 판매대행 수수료(30~40%)의 일정 부분(20% 내외)을 리베이트로 제공하는 구조로 불법 리베이트를 제공하는 경우가 있는데, 이러한 행위가 적발되더라도 제약사는 불법행위책임을 영업대행사(CSO)로 전가하고, 이러한 영업대행사(CSO)는 약사법상 ‘의약품공급자’나 의료기기법상 ‘의료기기 판매업자’가 아니어서 처벌을 회피할 수 있다는 문제가 제기되었습니다.

■ CSO 등에 대한 규제강화

비록 보건복지부는 제약회사 등이 CSO 등 제3자를 통한 불법 리베이트 제공 시에도 해당 품목 제조자 등의 책임 범위에 포함된다고 판단하고 있기는 하였으나(보건복지부 약무정책과-3129,14.8.4), 결국 2021. 7. 20. 관계법령의 개정으로 제3자, 특히 CSO를 통한 불법 리베이트 수수에 대해 직접적인 규제를 하게 되었고, 지출보고서 작성관리도 강화되었습니다(2022년 1월 21일부터 시행, 다만, CSO의 지출보고서 작성의무 및 지출보고서 실태조사 및 결과 공포 규정은 2023년 1월부터 시행되고, 지출보고서 공개는 2024년 1월부터 시행되게 됩니다).

■ 관계법령

|

약 사 법

제47조(의약품 등의 판매 질서)

제47조의2(경제적 이익 등 제공 내역에 관한 지출보고서 제출 등)

제13조(제조업자의 의무)

제13조의2(경제적 이익 등 제공 내역에 관한 지출보고서 제출 등) |

■ 시사점

이와 같이 「약사법」, 「의료기기법」 등은 의약품공급자 및 의약품공급자로부터 의약품의 판매촉진 업무를 위탁받은 자, 의료기기 제조업자 및 제조업자로부터 의료기기의 판매촉진 업무를 위탁받은 자로 하여금, 의약품이나 의료기기 채택ㆍ사용유도ㆍ거래유지 등 판매촉진을 목적으로 의료인이나 의료기관 개설자ㆍ의료기관 종사자에게 금전, 물품, 편익, 노무, 향응, 그 밖의 경제적 이익을 제공해서는 아니 된다고 정함과 동시에, 의료인, 의료기관 개설자 또는 의료기관 종사자에게 제공된 경제적 이익에 대하여 지출보고서를 작성하고, 5년간 보관하도록 정하고 있습니다. 게다가 영업대행사(CSO)에 대한 현황파악을 통해 불법 리베이트에 대한 규제를 강화하고자 하는 ‘CSO 신고제’법안도 국회에 계류중인 바, 불법 리베이트에 대한 규제 강도는 점차 세지고 있습니다.

어디까지가 ‘불법 리베이트’인지 경계도 모호한 가운데, 의약계 종사자들이 잠재적 범죄자로 취급되는 것은 기분 좋은 일이 아닙니다만, 관련 법령에 대해 정확하게 숙지하고, ‘불법 리베이트’로 분류될 수 있는 경제적 이익은 주지도, 그리고 받지도 않도록 주의하시길 바랍니다.