제가 사는 곳은 전라도 여수인데요. 7~8년 전 여수에 큰 눈이 내렸어요. 후륜 구동차인데도 앞바퀴에 체인을 감고 운행을 하는가하면 스노체인도 거의 갖고 있질 않아 체인 없이 차를 가지고 나왔는데 여기저기 교통사고로 도로가 마비 상태였어요. 여수는 워낙 눈이 귀한 지방이라 큰 눈 한번 내리면 난리도 그런 난리가 없었죠. 그날 창밖에 소복히 쌓인 눈을 보고 소심한 저는 걸어가기로 마음을 먹고 등산화에 아이젠까지 차고 출근길에 나섰답니다.

제가 사는 곳은 신도시이고 치과가 있는 곳은 구도시라 언덕배기를 올라 터널을 통과해야 한답니다. 터덜터덜 언덕을 오르고 있는데 통제 요원의 수신호를 무시하고 저 아래에서 용감한 용달 트럭이 올라오는 거에요.

“어랏 베테랑 기사님인가 보다”하고 주시하고 있었는데 언덕 중간쯤 올라오더니 요란한 소음을 내면서 제자리걸음을 하고 있는 겁니다. 트럭은 후륜이고 체인도 없이 높은 경사의 언덕을 오르는 건 애초부터 무모했던 거예요. 애를 쓰는 기사님 얼굴이 보이는데 당황한 기색이 역력했습니다. 엑셀을 밟으면 앞으로는 안나가고 헛바퀴가 돌면서 옆쪽 보도쪽에 꽝, 핸들을 다시 반대로 돌리면 반대쪽으로 꽝, 브레이크를 잡으면 뒤로 슬슬 미끄러지고... 위험하기도 하고 한편으로는 우스꽝스러운 장면이었죠.

그 장면을 보고 시상이 떠오르는 거예요. 내 인생도 저 트럭과 같구나. 수많은 시행착오, 무수한 헛발질, 셀 수 없는 헛바퀴질 그럼에도 쳇바퀴 속의 다람쥐처럼 나는 출근을 하는구나. 그래서 출근하자마자 시를 지었어요.

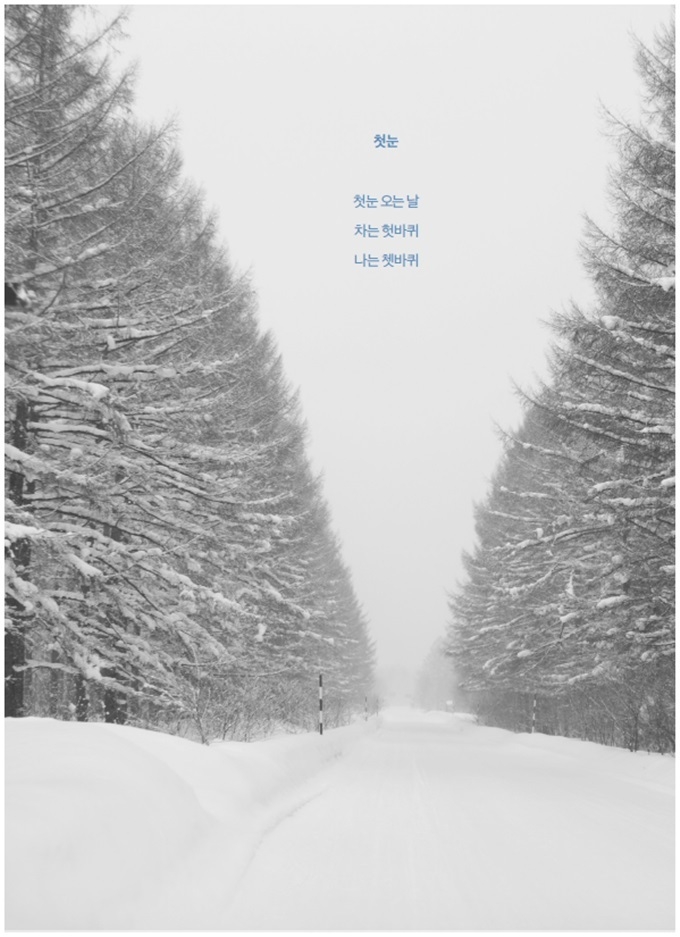

첫눈

첫눈 오는날

차는 헛바퀴

나는 쳇바퀴

저의 첫 시에요. 저의 첫 시는 샐러리맨 친구들로부터 많은 공감을 받았어요. 그리고 지역 치과의사회 모임에서 이 시를 낭송해 큰 칭찬을 받았답니다. 뜻밖의 재능을 발견한 저는 신이 나서 시를 쓰기 시작했는데요. 좁은 원장실과 진료실에서 대부분의 시간을 보내는 저는 치과 관련 시도 써보았답니다.

과잉친절

클라스프를 부러 뜨렸어

알아서 잘해주려다

부탁하지도 않은 조절을

해주려다 부러 뜨렸어

물어 내라하네

새로 해내라하네

많은 동료 원장들이 폭발적인 반응을 보내 주셨어요. 소문을 들은 전남치과의사회 계간지 이사랑 편집장으로부터 시 투고 요청을 받게 되었어요. 그래서 아무 생각 없이 투고를 했는데 원고료로 거금 10만원을 주는 거에요. “어랏! 이거 공돈이네”하고 친한 원장들에게 막걸리를 대접했더니 귀가 얇은 원장 두 명이 내가 왕년에 백일장 장원 좀 해봤다면서 그날로 시동호회가 결성되었답니다.

원고료

계간지에 시를 투고하고

원고료 10만원을 받았다.

형편없는 시 인데도 원고료

인심이 후하다

나 혼자 만난 것 사 먹으려 하다가

그래도 시랍시고 추임새 넣어준

지인들과

대포 한잔 했다.

시는 아무 때고 나오는게 아닌가 보다.

아주배가 고프거나

아주배가 부르거나

인생이 시처럼 아름답다면야

인생이 밥처럼

맛있다면야

다 나눠 줄텐데

그 이후 단체 카톡에 자작시를 서로 올리면 극칭찬을 하면서 100년에 한 번 나올까 말까 한 시라는 둥 천재시인이라는 둥 도저히 재능을 따라갈 수 없다는 둥 남이 들으면 귀 간지러운 말을 주고받으며 시를 쌓아 나갔드랬죠. 그리고 정기 모임에서는 술을 한잔 하고 자작시를 읽으면 모두가 기립박수를 치면서 감탄사를 연발해주는 오버를 하면서 모임을 했어요. 코미디가 따로 없었죠.

말찌개

내친구는 아마추어 시인

매일 신선한 말을 고르고 골라

깨끗이 씻은다음

정성스럽게 찌개를 끓인다.

그리고 갖 지은 말밥에

찌개맛을 보라며 냄비를 내민다.

어떨때는 너무짜고 어떨때는

너무 싱겁지만 나는 언제나 엄지척

수준도 안되고 재능도 없지만 무모한 제가 2월에 먼저 ‘어머니와 스타벅스(좋은땅 출판사)’라는 제목의 시집을 내고 이웃한 진원장이 두 번째로 5월에 ‘발걸음(생각나눔 출판사)’이란 제목의 시집을 냈고 막내 김 원장은 원고 정리 중이랍니다.